VR 影像取消了传统意义上的框取「镜头」,只有「视点」或者说「全景镜头」,由此带来的是基于「场景」的长镜头美学的复兴。

发表于《北京电影学院学报》2017年第6期,第80-87页

目录

VR 影像的叙事美学:视点、引导及身体界面

文 | 施畅

作为新兴媒介的虚拟现实(virtual reality,以下简称 VR)近年来在传媒领域暴得大名。VR 首先是一套技术装置,即 VR 系统,包括用户界面、输入设备及追踪、显示设备等。

在本文中我将重点讨论 VR 影像,即通过 VR 系统呈现在我们眼前的「VR 环境」(VR environments)。VR 环境旨在提供一种「在场的幻觉」(illusion of presence):使用者恍如「在场」(presence),可能是一个现实中并不存在的地方,或者是一个真实的地方却并非此时此地。幻觉的实现有赖于一系列针对感官的人工刺激(artificial stimuli)。这些刺激以欺骗感官的方式,实现「在场的幻觉」。

就 VR 环境的现有实践来看,VR 环境大多致力于模拟特定的场景。笔者曾在《虚拟现实崛起:时光机,抑或致幻剂》一文中对 VR 历史做过简要梳理。历史上的 VR 场景涉及:飞行模拟(林克机,1929)、沙漠摩托(「传感影院」,1962)、虚拟战场(「虚拟伊拉克」系统,2007)、虚拟难民营(影片《锡德拉湾上空之云》,2015),等等。

VR 技术确实能在「场景模拟」方面给予人们非凡的体验,但 VR 研究者、实践者并不止步于此,他们尝试通过 VR 讲故事。但他们很快就沮丧地发现,传统影像叙事法则在 VR 环境中变得不再那么有效。

结合 2016 年纽约翠贝卡(Tribeca)国际电影节,以及「叙事的未来」(The Future of Storytelling)纽约映像节的部分 VR 影像实例及其亲身体验,本文旨在讨论 VR 影像在叙事上所遭遇的困境及其潜在能力。

严格意义上来说,VR 影像已不再是传统意义上的影像了,而是数码影像的一种。美国哲学家查尔斯•桑德斯•皮尔斯(Charles Sanders Peirce)按表征方式将符号分为三类:像似符(icon)、指示符(index)和规约符(symbol)。在皮尔斯看来,照片属于指示符,因为「照片自身被迫与自然逐一相对应」。

基于此,研究者们通常认为,传统影像(摄影或胶片电影)的现实性有赖于「索引性」(indexicality),即影像再现总是可以追溯回现实的。换言之,作为感光材质的胶片对现实的复制是机械的,复制品是真实可信的。而数码影像的成像机制却有所不同。数码影像仰赖于计算、渲染、合成等多个过程。数码影像不再必然指向物理现实,数字制成使得「索引性」失效了。

戴锦华将数码影像的崛起概括为电影艺术的「数码转型」。王炎则强调这是一个「从『再现』到『拟真』」的过程。王炎指出:「电影媒介高度综合、混杂,不停地颠覆定性与划界的冲动。『电影艺术』难以成立,所谓『数码电影』,数码并非电影的形容词,电影才是数码的形容词。」在 VR 影像的新时代,传统电影艺术难免裂隙四布。

一、VR 革命:传统视听语言的失效

VR 技术已经对传统视听语言的经典法则造成了不小的冲击,甚至颠覆。VR 影像所提供的全景视野(一般为 360° 视野)给予观者很大的自由度,使其不必再听命于叙事者对视角的控制,而是允许观者自作主张、四下看看。

著名导演斯蒂芬•斯皮尔伯格(Steven Spielberg)将 VR 技术称作「危险的媒介」。表面上看,斯皮尔伯格担心的是 VR 影像将观看的选择权移交给了观者,从而引发导演权力的全面性衰落。实际上,斯皮尔伯格担心的是全景视野所提供的自由观看会导致传统的视听法则难以施展,由此破坏了叙事的完整性及连贯性。

就传统视听语言而言,导演坐拥「叙事工具箱」。利用景别、景深等多种手段,他们可以灵活多样地突出画面的重点,引导观众的视线。比如,利用景别的变化与交替,「远全拍气氛,中景拍动作,近特拍情绪」。再比如,长焦镜头往往被用来压缩空间,由此虚化背景、突出重点。然而,VR 所提供的全景视野,则为叙事的展开带来了更多的不确定性。举例来说,导演在某处安排了一场激烈的冲突,而观众却转过头去看别处风景,最后很可能错过这场关键的叙事安排。

VR 并不意味着导演完全丧失对叙事节奏的控制。准确地说,原先人们惯用的视听语言,其叙事能力被大幅削弱。导演、摄影、剪辑师从高处跌落下来,他们不再专横地安排一切、敲定一切,而是需要费尽心思地去捕捉观者的注意力,引导他们看向该看的地方。从「导演设计安排」到「观者自由观看」,这相当于观看权力的一次重大交替。有论者宣告:VR 技术让观众从被动的观看转变为主动的观看,这将意味着「接受美学」的全面兴起。

二、两个维度:沉浸与互动

VR 影像最为独特之处在于「在场感」(presence),即它试图让观者相信自己确实身处某个虚拟空间之中。VR 设备及内容生产的先驱者 Oculus 2016 年的广告词即为:「你觉得你真的在那里。」(You’ll feel like you’re really there.)

「在场感」的有效实现,基于「沉浸」(immersion)与「互动」(interaction)两个维度。这也是玛丽-劳尔•莱恩(Marie-Laure Ryan)所强调的 VR 最重要的两个维度——「VR 是二者的综合体」。接下来我将以此展开对VR 影像的讨论,并将 VR 影像分为「全景影像」(有沉浸无互动)与「全景交互影像」(有沉浸有互动)两类。

(一)沉浸(immersion)

「沉浸」意味着一种「被包围的感觉」,仿佛浸入某种液体一般。VR 影像在空间上体现为「完整的空间」,这正是它区别于传统电影的地方。安德烈•巴赞(André Bazin)曾将电影称作「完整电影的神话」,即电影艺术通过银幕再现真实世界,通过影像、声音、色彩、立体感等为观众构建时空感,实现一种「想象的真实」(imaginary reality)。尽管电影只不过是支离破碎的影像画面的择序播映,但在巴赞看来,观看者会在脑海中将其自行组织成一个完整的真实。而如今,VR 影像不同于传统电影,它不再止于「想象的真实」,而是针对人们的多种感官,模拟出各种刺激,力图打造「包围个体」的「完整的空间」。

在艺术史的长河之中,这种「包围个体」的艺术实践本非新事。在《虚拟艺术:从幻觉到沉浸》(Virtual Art: From Illusion to Immersion, 2001)一书中,德国艺术史学家奥利弗•格劳(Oliver Grau)关注「将观众置身于封闭的图像虚幻空间」的虚拟装置。格劳指出,这种尝试并非随着 VR 的发明而首次出现,而是在传统艺术中就早有实践。格劳以「幻觉」和「沉浸」为线索,从西方图像发展史和艺术史中追溯了 VR 的「前世」:庞贝古城的壁画房间、全景画、环形电影、立体电影,等等。

在格劳看来,「沉浸」(immersive)是虚拟艺术的核心要义:人工虚拟环境对个体的包围,并占据观众的全部视野,由此提供一种置身其中的幻觉。

同时,「沉浸」是一种「正在此时」的体验。有论者指出,VR 影像实际上提供了一种「正在发生」的时间感。电影不同于 VR,因为人们在看电影时往往会意识到:电影是事先录制好的,所观看的电影不过是事后的播映。「不同于电影对时间的空间化,虚拟现实系统创造了一个需要真正参与和经历的延绵的时间。」

(二)互动(interaction)

VR 影像不同于传统影视的一点是,VR 作品可以具有传统影视作品所匮乏的「交互性」(interaction)。不少论者指出,VR 电影并非电影的变种,甚至很可能不是电影,提供交互操作的 VR 更类似于数字游戏(video games)。

正如前面所谈到的,「沉浸」(如全景视野)与「叙事」很大程度上是存在冲突的。不仅如此,「互动」与「叙事」也不免于冲突。诚如秦兰珺所追问的:如果故事少不了设计,互动少不了自由,那么 VR 电影如何在许诺讲故事的同时,又允许用户一定的互动自由呢?秦兰珺给出的答案是,VR 叙事需要「从叙事到叙事生态」——故事的演进在针对时间轴的设计之外,要添加针对互动轴的设计。这样一来,讲故事就从一种时间的艺术变成了互动时空的艺术。

有论者以「实拍电影—动画制作」为区分标准,将 VR 影像区分为「全景电影—VR 动画」两类:前者是「在环境的自我揭示中讲故事」,后者是「在与世界的互动中讲故事」。这种分类显然是基于 VR 互动的前提条件——动画制作或数字拟真,而不会是实景实拍。不过,如今再用「实拍—制成」指涉「电影—动画」显然不太合适。「电影的数码化」,或者说「数码的电影化」,已经成为了一个较为普遍的现象或者说趋势。

基于此,我对「全景电影— VR 动画」的分类模式稍加修正——

我将 VR 影像区分为两类:「全景影像」与「全景交互影像」。其分类标准为「是否提供互动」。

「全景影像」(既可以是实拍也可以是动画)提供沉浸感,但几乎不提供互动的可能性,整体偏向于电影;「全景交互影像」,既提供沉浸感,又允许互动,整体偏向于数字游戏。

三、主观视点、引导叙事及身体界面

(一)主观视点

VR 影像一般采取「视点」(point of view, POV)的观看方式,也称「第一人称视点」(first-person point of view)或者「主观视点」。

「主观视点」和「主观镜头」不同,「主观镜头」(subjective shot)是一个有框的镜头,而「主观视点」却享有一段无框的、允许环顾的视野。

大规模地使用「主观镜头」,在电影史上虽不多见,但亦有尝试。电影《湖上艳尸》(Lady in the Lake, 1947)就以身为侦探的主角的主观镜头贯穿了整部影片。电影在发行时甚至以「你和罗伯特•蒙哥马利(主演)一起来解决一场神秘的谋杀案!」来作为宣传标语。

惊悚片《科洛弗档案》(Cloverfield,2008)讲述了一个怪物在纽约城大肆破坏的故事。尽管故事不免俗套,但电影全程采用类似于主观镜头的「DV 镜头」,以伪纪录片形式讲述故事,别有新意。具体而言,在电影中表现怪物,通常都会有从高处俯瞰怪兽的远景镜头,以摩天大楼作为参照物,进而凸显怪兽的庞然体型。而电影《科洛弗档案》却一直以常人高度的「DV 镜头」来进行拍摄。观众的视线常常会被挡住,以至于我们至始至终都难以目睹怪兽的全貌。观众置身于拥挤、混乱、嘈杂的人群之中,而不是遥遥俯瞰地面的人群。主观镜头既赋予观者以强烈的临场感,同时也限制了观者的观看能力。

VR 影像中的主观视点,可以带来较强的同理心(empathy)。同理心是一种能力,我们藉此理解并分享另一个人的体验和情感。罗杰•埃伯特(Roger Ebert)曾有言:「电影是所有艺术中最强大的同理心机器。」而 VR 影像则更进一步,为人们提供「身临其境」的体验,使用者将切切实实地「感同身受」。有人甚至断言,VR 将极大程度地唤醒我们的情感,成为「同理心的终极机器」。

以 VR 技术拍摄而成的纪录片《锡德拉湾上空之云》(Clouds over Sidra, 2015),讲述了约旦札塔里难民营一名 12 岁少年的故事。该片在 2015 年达沃斯世界经济论坛上首次展映。这些来自世界各地的名声煊赫的参会者可能终其一生都没有机会走进约旦难民营的帐篷。借助 VR 影像,他们却突然发现自己置身其间,与难民们一同席地而坐,体验生活的艰辛。

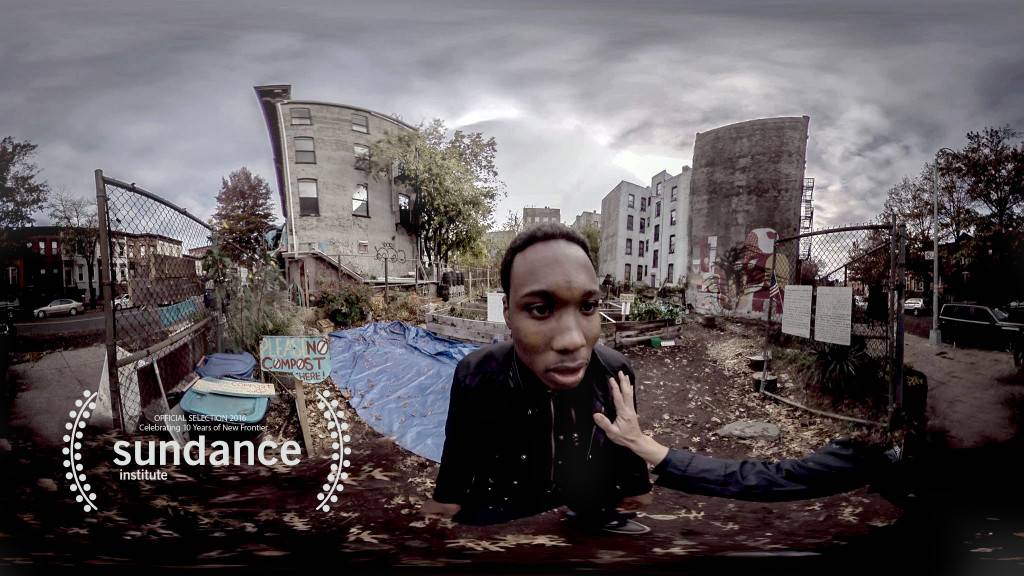

主观视点的切换,允许我们从不同角度去观察世界,去感受每一个个体所遭遇的具体情境。VR短片《视角:一件小事》(Perspective 2: The Misdemeanor, 2016)的大致情节是:在纽约布鲁克林,两个黑人青年走出了便利店,白人店主从后面追上来,说他们小偷小摸,并拿回了被他们顺走的两只苹果。两个年轻人颇不服气,骂骂咧咧。于是店主向一旁的警察求助。警察叫住了黑人青年,声明要检查背包。黑人青年不肯。推搡之际,其中一人被按倒在地并扣上手铐,另一人则掏出手机录像。后来,又有一名警察赶到,误以为其中一人要掏枪袭警,于是慌忙拔枪射击,最终导致一名黑人青年丧生。

导演在讲述这场悲剧时并没有站在某一个预先的立场,而是先后从两个黑人、两个警察的角度来观察事件本身,以「多视点」的方式还原了这件事情的全部过程。当我们通过主观视点「化身」为黑人青年时,我们会倾向于认为警察小题大做,执法过程十分蛮横,致人死亡是彻头彻尾的犯罪;当我们「化身」为白人警察时,我们又觉得事出有因、纯属误会,致人死亡只是一场意料之外的悲剧。

主观视点带来同理心的同时,也形塑了 VR 影像对题材的偏好。身处平凡世界的我们更愿意去体验那些超出日常经验范围之外的非凡经历。譬如,英国《卫报》出品的 VR 短片《地下世界》(Underworld, 2016),将观者「传送」至维多利亚时代伦敦的下水道。体验者将打着手电走进潮湿、逼仄的下水道。

在 VR 短片《一方囚室》(6×9: Solitary, 2016)中,观者「化身」成为方寸囚室之中的一名囚徒,体验密闭牢笼之中的孤独与恐惧。VR 犹如一架时光机,或者说一扇传送门,将人们送抵至那些令人倍感新奇的独特场景。如此,我们也就不难理解为何惊悚、情色等题材在 VR 影像生产中备受青睐了。

(二)引导叙事

VR 影像的基本拍摄单元是「场景」(scene),而不是「镜头」(shot)。

「场景」也可以理解为「全景镜头」(scene-shot),即多个镜头在各个方向上将周围环境全部摄入、并在后期拼接合成。这种拍摄方式相当于取消了传统电影艺术中「构图」的概念。

有人戏称,VR 影像时代的来临,会叫剪辑师失业。尽管这句话玩笑的成分居多,但毕竟反映出一个事实:在 VR 影像中,主观视点很少被剪辑,一旦被剪辑就往往意味着场景的转换。于是,VR 影像很可能意味着巴赞意义上的长镜头美学的复兴。

电影理论家安德烈•巴赞(Andre Bazin)对蒙太奇与浅景深表示怀疑,认为这些技术割裂了时空的连续流动,进而破坏了电影自身的完整性。巴赞倡导更多的「民主歧义」(democratic ambiguity),即允许观众自行决定目光落在何处,而不是受制于人。因此,巴赞更为偏好长镜头与大景深。就长镜头而言,时空是延绵的、连续统一的,这保证了电影忠实的记录本性。就大景深而言,它允许观众可以观看银幕框架内的任何对象,焦点是观众自行寻找的,而不是导演事先安排的。

就 VR 影像而言,全景空间中的长镜头允许观众有充分的时间环顾四周,观察环境,由此理解自身所处的境况。VR 影像的观看者是主动的经历者,而不是快速剪辑之下的被动观看者。

VR 影像以「场景」为叙事单位,实际上对 VR 导演的叙事能力提出了全新的挑战。有论者指出,在 VR 影像生产中,「叙述者如同斗牛士」——叙事者得像斗牛士吸引斗牛那样,千方百计地吸引观者的注意,让观者注意到应该注意的地方,从而顺利推进叙事。

需要指出的是,VR 影像的注意力引导并不局限于「视觉注意」(visual attention),更为准确的说法是「感知注意」(perceptual attention),即包括视觉、听觉、触觉等多种感官在内的注意力。具体来说,我们既可以利用视觉引导,如光线明暗、比例大小、事物的运动(比如一只鸟从眼前飞过),也可以利用听觉引导,如特定方向传来的一阵响动。已有论者建议,可以通过演员的走位、灯光、以及声音等元素来引导观者的注意力。

如前所述,VR 影像以主观视点一以贯之。按照视点的移动方式,我们可以将 VR 影像划分为三种类型:固定及相对固定视点、轨道视点,以及自由移动视点。与之相对应的引导叙事各有不同。

固定及相对固定视点(Fixed POV),指的是拍摄时全景摄像机位置相对固定,只作旁观,不做移动,或者说只在一个很小的范围内活动。比如 VR 惊悚片《杀手买卖》(Killer Deal, 2016):一家廉价旅馆的房间内,一位生活艰难的弯刀推销员被恶灵纠缠。这部影片最大的特点是观者的位置固定不动,犹如墙上的时钟一般静静地俯瞰这个密闭房间发生的一切。因为视点位置是固定的,所以当房间里的人突然不见的时候,你得扫视整个房间才能重新找到他们——不过当你把头转回来时,恐怕会撞上那个浑身是血的家伙……由于场景单一,固定视点类 VR 影像要想持续性地吸引观者的注意力并不容易,因此这部影片通过光线的忽明忽暗(这也是惊悚片的惯用套路)来加快叙事进度。一般而言,固定视点类 VR 影像,注意力引导的技巧更多地需要借鉴戏剧艺术,包括演员走位、道具布置等舞台经验。

轨道视点(Tracked POV),指的是全景摄影机以某种特定的移动轨迹进行拍摄。在观看时,观者无需移动,犹如坐在一架过山车上起起伏伏,一路浏览周围环境。举例来说,影视特效公司 The Mill 及谷歌等联合出品的短片《救命》(Help!, 2016)讲述了一只怪兽坠落地球、大肆破坏的故事。摄影机追随跌落的陨石降至地面,再紧跟从陨石中冒出的怪兽进入地铁,最后与怪兽一道回到地面。镜头一直追随着体型不断暴涨的怪兽,记录了全部的过程,一气呵成,没有断绝。这种镜头调度巧妙地实现了转场,而不是机械生硬地频繁「切换」场景。现实中的观者坐在旋转椅上,无需走动,只需旋转身体或者转头。轨道视点类 VR 影像,注意力引导要相对简易,只需让观者目不暇接地看到新事物扑面而来即可。

自由移动视点(Free-Moving POV),指的是观者可以在 VR 影像中相对自由地移动。此类 VR 影像对观者的移动不做事先规定,观者可通过交互操作来实现视点的移动。体验者可采用手柄、跑步机及位置追踪等设备,实现化身/视点的自由移动。有论者指出,VR 短片可以借鉴游戏设计的思路,在不同位置预设触发点(triggers),由此展开非线性叙事。剧情不再像电影那样随着时间的推进而缓缓展开,而是取决于触发条件是否得到满足。倘或观众未能「触发」触发点,剧情便会停滞。VR 使用者犹如走进了小径分叉的花园,在这里叙事是复数的,因为不同的触发点意味着不同的剧情走向。

(三)身体界面

有论者将 VR 影像的核心特征概括为「具身蒙太奇」(Embodied Montage),即 VR 影像的关键机制在于 VR 技术将动作和感知分离并重组,并由此产生新的经验与意义。「具身化」(embodied)的意思就是「化身存在」,即使用者能够感受到虚拟身体在虚拟空间中的存在,并有所作为。

VR 影像充分地体现了博尔特(Jay David Bolter)和戈鲁辛(Richard Grusin)所谓的「去中介」(immediacy)。「去中介」意味着媒介近乎透明,不断地接近人们的感官经验,试图消除媒介自身的存在感,旨在打造一个无缝的逼真世界。通俗地理解,「去中介」就是让观者忘记媒介的存在,忘记画布(绘画)、照片(摄影)、银幕(电影)等。而身体界面正是 VR 使用者在虚拟环境中实现「去中介」的「遥在」(telepresence)的技术支撑。

VR 身体界面,有望连接现实肉身与虚拟环境,使得「临场」更真切,「遥在」更流畅。陈剑青指出,「遮蔽从来不是 VR 装置的最终目标。相反,对现实世界的遮蔽旨在实现虚拟世界的全面敞开。从这个意义上说,VR 眼镜并非区区障目之叶,而是作为一种交互界面(interface),调节斡旋人机关系:它不仅是区分现实世界与虚拟世界的临界线,更是从现实世界进入虚拟世界的传送门。」秦兰珺也指出,VR 可以被理解为一种「界面」,VR 所要面对的实际上是「界面用户」。

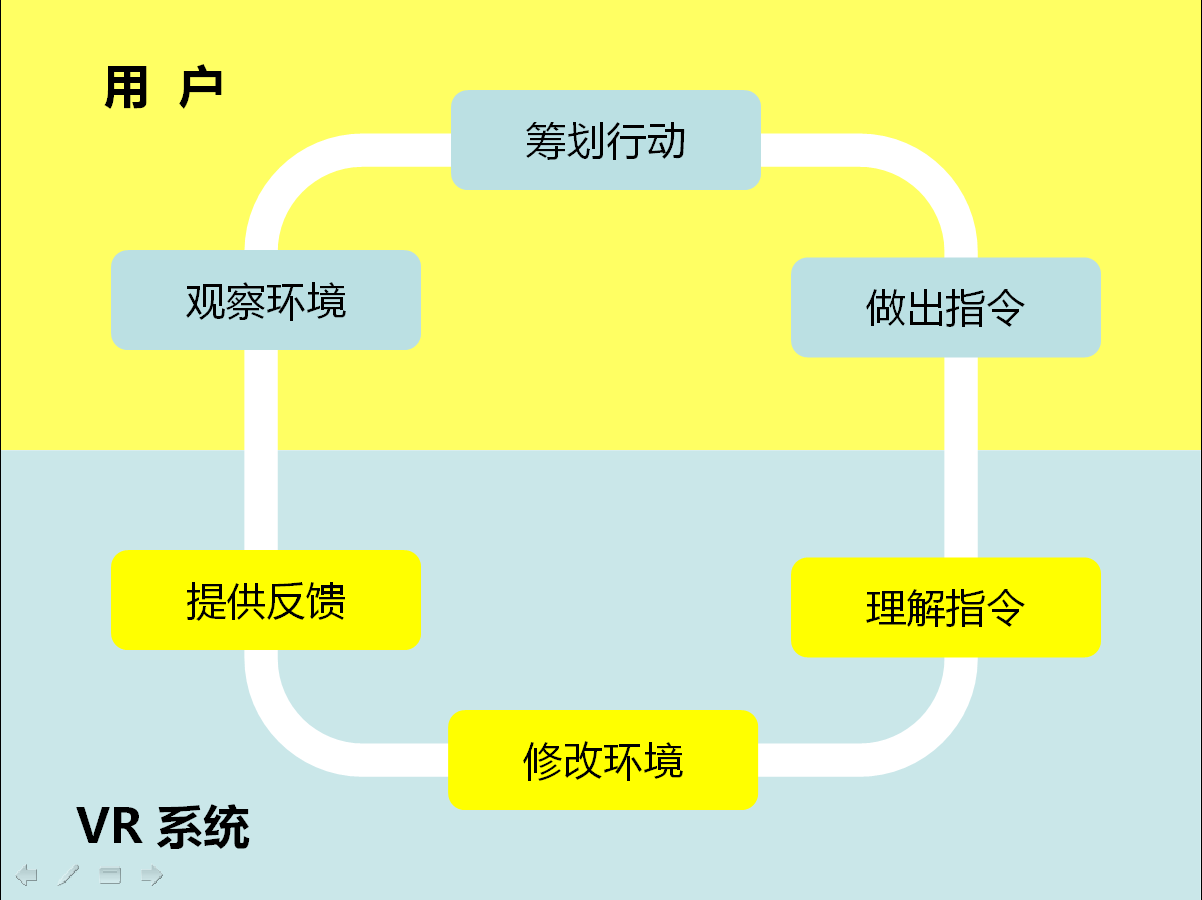

就界面的交互机制而言,VR 系统提供了「回馈的闭环」:用户先是观察环境,然后筹划行动,最后做出指令;VR 系统先是理解指令,再是修改环境参数,最后提供反馈。举例来说,化身为猎户的用户看到丛林中猛然跳出一只老虎(观察环境),随之准备搏斗(筹划行动),于是通过一系列手柄操作用猎叉将老虎刺伤(做出指令,VR 系统理解该指令并修改环境),最终老虎流血逃走(提供反馈)。在这个意义上,部分 VR 影像类似于「体感游戏」(motion sensing games)。体感游戏突破了以往单纯以手柄按键输入的操作方式,是一种通过肢体动作变化来进行操作的新型电子游戏。

除了体感交互之外,「身体界面」的另一层涵义是:VR影像可以在感官刺激上提供更多的可能性。有论者指出,VR 实际上提供的是一种数字媒介制造的「多感官互动体验」。如 VR 装置《飞翔》(Birdly, 2016),用户头戴 VR 显示设备,趴在一个类似于滑翔机的装置上,扇动「翅膀」,即可控制飞行高度、速度及方向,从而模拟鸟类飞行。随着用户不断地拍打「翅膀」,所见视野也在不断抬升、展开。

结语

与传统影像相较,VR 影像的核心特征在于沉浸与互动。在 VR 环境中,传统视听语言的叙事能力正面临危机,这引起了传统电影人的紧张、担忧及敌视。VR 影像取消了框取式的「镜头」以及「构图」的概念,或者说只有「视点」或「全景镜头」,由此带来基于「场景」的长镜头美学的复兴。

我试图将 VR 叙事美学概括为「主观视点」、「引导叙事」、「身体界面」三点。首先,主观视点即「第一人称视点」,能够带来丰富的临场感以及同理心;VR 影像的生产者为了便于兜售,更偏好那些非比寻常的体验。其次,VR 叙事的关键在于对观者「感知注意」的有效引导;按照视点的移动方式,VR 影像可被分作三种类型:固定及相对固定视点、轨道视点、自由移动视点。三类的「注意引导」方式各有不同。最后,身体界面是用户能在虚拟空间中实现「遥在」的技术支撑,不仅提供流畅自如的交互,而且提供多种感官刺激。

本文系 2017 年度国家社会科学基金重大项目「视觉修辞的理论、方法与应用研究」(项目编号:17ZDA290)部分成果。

发表于《北京电影学院学报》2017年第6期,第80-87页,责任编辑 谢阳